„Inspiration Natur“ wird nie langweilig: Auch die 12. Auflage der Stapelfelder Fototage bot wieder neue und spannende Aufnahmen und Einblicke.

Von Gaby Westerkamp

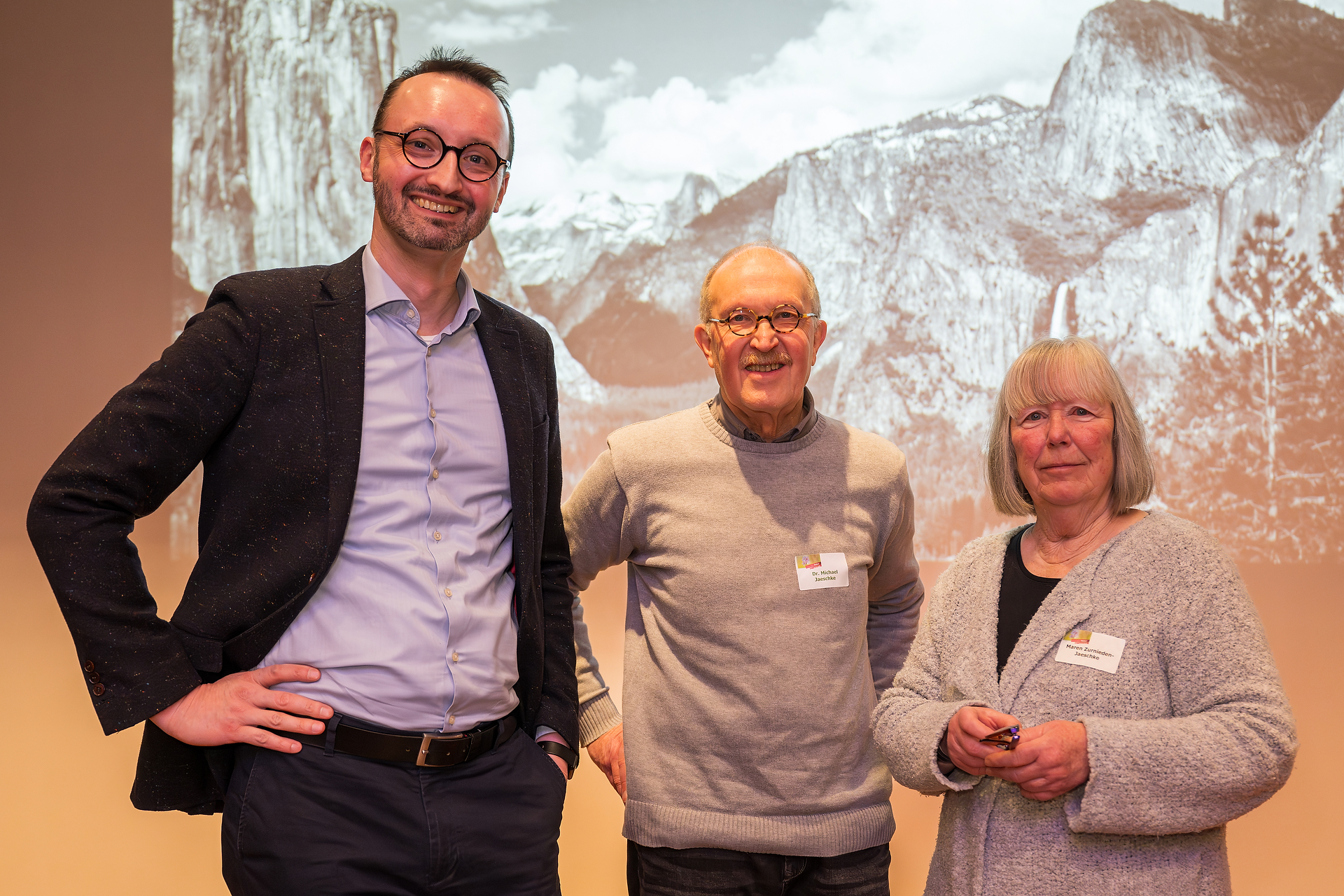

Rühmanns Feuerzangenbowle, die Ahnengalerie auf Großmutters Wohnzimmer-Kommode, vielleicht auch ein künstlerisches Portrait. Aber Landschaften in schwarz-weiß? Macht das Sinn? Die neue Foto-Ausstellung in der Katholischen Akademie Stapelfeld gibt darauf eine klare Antwort. Denn die „Landschaften monochrom“ von Dr. Michael Jaeschke spielen so gekonnt mit Licht und Schatten, mit Strukturen und Konturen, dass sie den Betrachter Bäume und Bergmassive, Küsten, Flüsse oder auch Sanddünen in der Wüste völlig neu erleben lassen. Eindrucksvolle Aufnahmen, mit denen die 12. Stapelfelder Fototage eröffnet wurden.

Mit mehr als 200 Teilnehmenden war das Forum der Akademie an diesem längst auch überregional gefragten Festival-Wochenende einmal mehr ausgebucht und auch für die Stammgäste gab es im Vortragsprogramm wieder ganz neue Facetten, Blickwinkel und Herangehensweise der modernen Naturfotografie zu entdecken – von erfahrenen Routiniers der Szene wie auch von jungen Talenten, die einen Querschnitt langjähriger Arbeiten oder auch aktuelle Projekte vorstellten.

LAND ART und „Landschaft monochrom“

Jaeschkes Ausstellung begleitete die Fototage und ist noch einige Wochen im Foyer und in den Fluren des Bildungshauses zu sehen. Auch wenn es bei ihm weniger um Schwarzweiß-Fotografie als vielmehr um die monochrome Bearbeitung von Farbaufnahmen geht, bewegt sich der hessische Naturfotograf stilistisch im Nachhall einer amerikanischen Kunst-Bewegung aus den 1960er Jahren, als auch er seine ersten Erfahrungen an der Kamera machte. „LAND ART“ veränderte damals die Wahrnehmung der Natur und ihrer Zerbrechlichkeit und diese neue Haltung fand in verschiedenen künstlerischen Positionen Ausdruck, wie Dr. Alexander Linke, Kunsthistoriker der Akademie und gemeinsam mit Willi Rolfes Gastgeber der Fototage, in seinem Eröffnungsvortrag anschaulich erklärte.

So arbeiteten einige Künstler ganz bewusst nur mit Naturmaterialien draußen in der Natur; so wie die „Spiral Jetty“ von Robert Smithson, der 1970 eine riesige Kiesspirale in einem Salzsee anlegte. Oder „The Lightning Field“ von Walter de Maria, der 1977 auf einem Hochplateau in New Mexico ein Raster aus 400 Edelstahlstäben als Blitzfänger aufstellte – eine Intervention, genauso wie der im gleichen Jahr entstandene „Running Fence“, den Christo und Jeanne Claude als 14-tägiges Projekt aus Stahlpfosten mit Nylonbespannung quer durch die kalifonische Landschaft bis zum Pazifik schlängeln ließen.

Dr. Linke erklärte auch die politisch-gesellschaftlichen Hintergründe dieser Werke, ebenso zu Joseph Beuys‘ „7000 Eichen“ in Kassel aus den 1980er-Jahren und Ian Hamilton Finlay’s Findling mit eingemeißelter Signatur hoch oben auf dem Furkapass in der Schweiz. Eines hat sich seitdem nicht geändert, so Linke: „Wir verstehen die Natur durch Bilder.“ Und das in Stapelfeld nicht nur nur durch spannende Foto-Präsentationen, sondern auch durch den Austausch mit den Profis, die alle auch für tiefergehende Nachgefragt-Workshops zur Verfügung standen.

Panierte Robben und Geigenklänge

Ein Highlight im Programm war die mit Livemusik flankierte Präsentation von Sven Sturm über seine Lieblingsinsel Amrum – ein vermeintlich unspektakuläres Eiland im Wattenmeer, dem der Fotograf mehrfach preisgekrönte Fotoserien entlockte. Und er hatte dazu auch viel Spannendes zu erzählen. So erfuhr das Publikum, dass man am FKK-Zeltplatz seltene Schwarzkopf-Möwen beim Flirt mit Strandmöwen beobachten kann, dass die rekordverdächtige Pfuhlschnepfe 3500 Kilometer am Stück fliegen kann und dass in der Sturmsaison auch schon mal der Kegenrobben-Nachwuchs als sand-panierte Rolle am Strand ruht.

Am eindrucksvollsten aber war das Mittendrin des Fotografen und zwar wörtlich: Aufnahmen aus dem Innenleben riesiger Möwenschwärme oder in der windgepeitschten Brandung. Bei Ersterem nutzte er dafür vorinstallierte und in gepolsterten Kisten gut getarnte Kameras, im Wasser stand er selbst, gegen die Strömung angeseilt und gesichert durch seine Frau Ingrid Schmanke am Strand. Die ist übrigens Profi-Geigerin und in Stapelfeld untermalte sie Stimmungsbilder, Flugstudien und sprühendes Wasser mit live gespielten Melodien von „Sound of silence“ über Cohen’s „Hallelujah“ bis zum „Wellerman“. Kein Wunder, dass in der folgenden Pause eine begeisterte Zuschauer-Karawane den Bücherstand des Tecklenborg-Verlags auf dem Fotomarkt stürmte und der Amrum-Bildband von Sven Sturm in Minuten ausverkauft war…

Poesie im Dreiklang

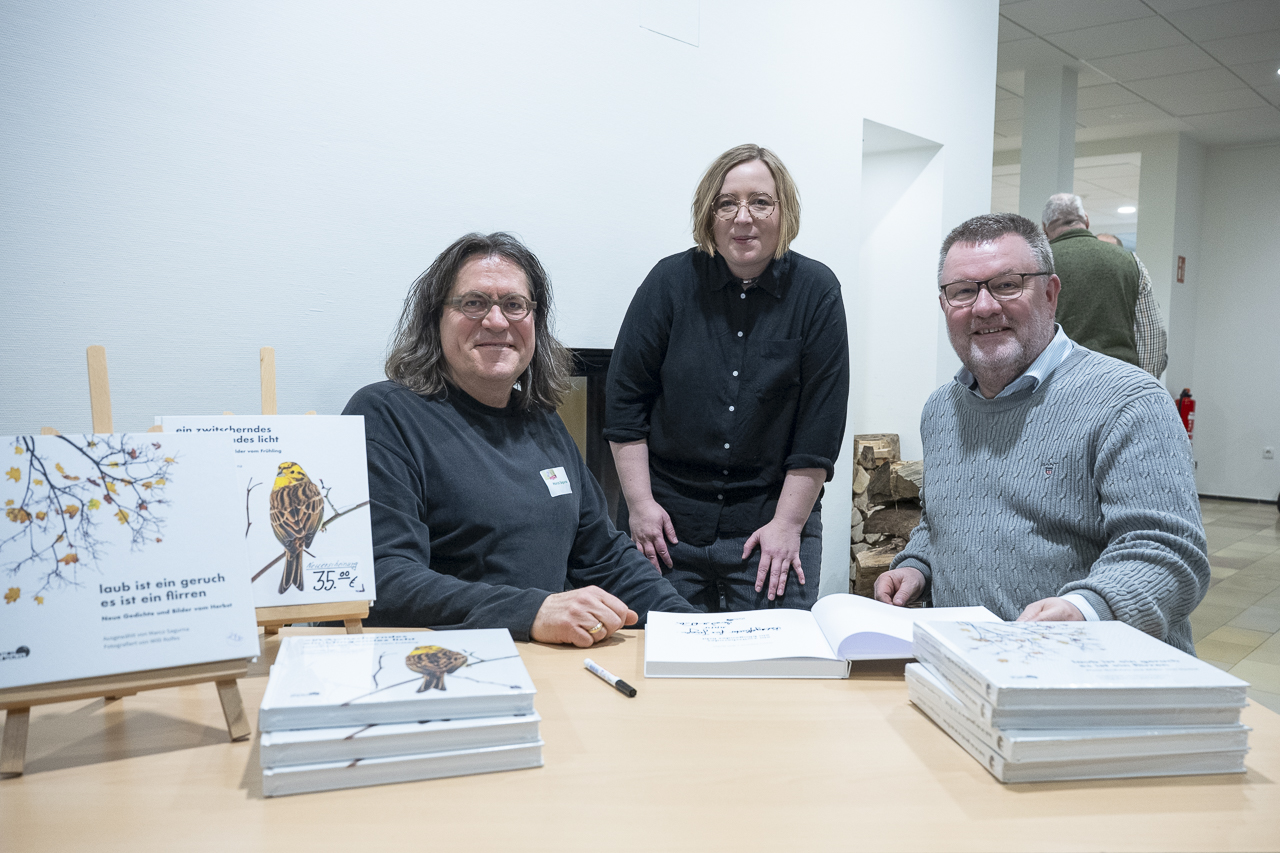

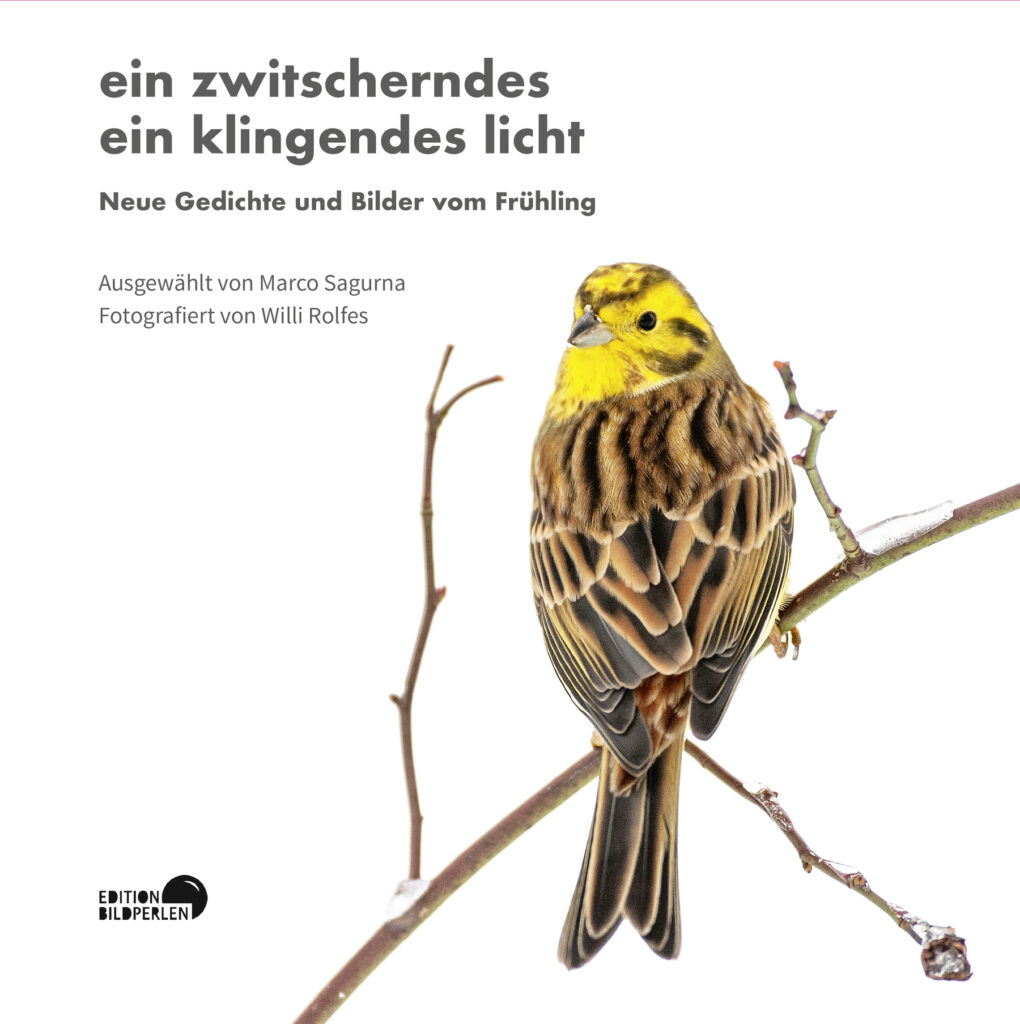

Auf gleich drei künstlerischen Ebenen bewegten sich Willi Rolfes und Marco Sagurna. Der Vechtaer Fotograf zeigte Natur-Impressionen aus der Region: Herbstwald, der sich in Seen spiegelt, Moorbäume im Abendlicht und Tau-Perlen im Spinnennetz, aber auch leuchtende Rapsfelder, Frühblüher, Wollgras und kommende Zugvögel oder tierischen Nachwuchs. All diese Fotos und Videos begleitete die Lohner Musikerin Silke Büscherhoff live mit Melodien und Improvisationen auf dem Marimbaphon und Sounds verschiedener Percussions. Wind, fließendes Wasser, Lichtstimmungen: Das Duett brachte die Natur zum Klingen. Dazu trug der Schriftsteller und Journalist Marco Sagurna Werke zeitgenössischer Poesie vor, die er für ein gemeinsames Buchprojekt mit Willi Rolfes zusammengestellt hat. Zwei Bände gibt es inzwischen davon, eins über den Herbst und ein zweites über die Frühling.

Taffe kleine Jäger voller Eleganz

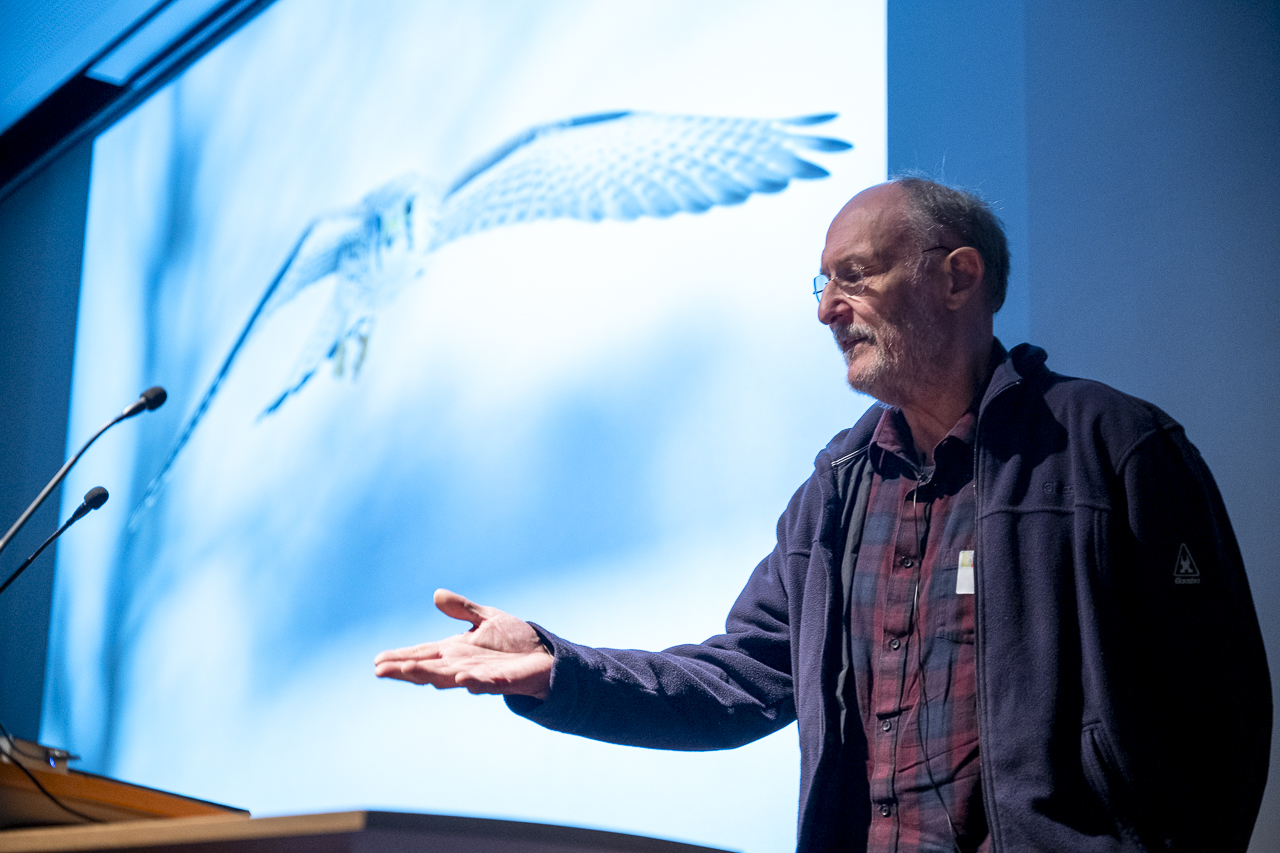

Frühling, das heißt für Dr. Andreas Schüring, Kamera, Geduld und emsländischen Humor einpacken und jeden Tag rauf in den Werlter Kirchturm klettern. Denn dort ganz oben über dem schwankenden Glockenbalken spielt sich dann eine tierische Telenovela ab, die ihm fantastische Aufnahmen eine Turmfalken-Paares beschert: Balz, Paarung, Brut und Aufzucht der Küken bis zu deren Jungfernflügen – inklusive anfangs krachender Bruchlandungen an der nahen Birke. Aber die Flauschknäuel wachsen schnell heran und werden flügge und nach gut sechs Wochen Hocken hintern Bullaugenfenster hoch über Werlte ist dann auch wieder Zeit für elegante Flugmanöver der „taffen kleinen Jäger“, die Schüring auch gern rund um eine eigens hergerichtete Scheune samt Hochsitz davor beobachtet und in wunderbaren Bildern festhält.

Auf leisen Pfoten in die Falle

Schüring hat sich ehrenamtlich dem Naturschutz verschrieben, für Ole Anders ist genau das sein Beruf. Er betreut mit seinem Team ein außergewöhnliches Projekt bei der Naturparkverwaltung Harz: Hier wurde vor rund 25 Jahren die Wiederansiedlung von Luchsen gestartet. Vor rund 200 Jahren war diese Raubkatze, die als Vieh- und Wilddieb geschmäht wurde, in Mitteleuropa praktisch verschwunden. Im Harz wurde 1818 der letzte Luchs erlegt, berichtete Anders, der ebenso fachkundige wie unterhaltsame Einblicke gab in die alltägliche Arbeit des Teams beim Monitoring, Besendern und genetischen Untersuchungen der Tiere, die hier inzwischen eine kleine, aber stabile Population entwickelt haben.

Über den Luchs ist er zur Fotografie gekommen, was mit „viel try and error“ anfangs eine eher frustrierende Angelegenheit war. Denn die scheuen und vor allem dämmerungs- und nachtaktiven Katzen tappten nicht so in die Fotofallen, wie gewünscht. Irgendwann aber fand er die richtigen Positionen und erwischte sie als Fressrückkehrer am Rissplatz oder als Verehrer am Zaum eines Luchsdamen-Geheges. Der „grimmige Steinbruch-Luchs“, die Oderteich-Luchsin oder auch das nachwuchsreiche Weibchen „F8“ lieferten ihm dann immer bessere und eindrucksvollere Fotos, die auch in Stapelfeld viel Beifall fanden.

Der Hamster macht sich vom Acker

Scheint der Luchs noch eine Chance zu haben, so „kann man dem Feldhamster beim Aussterben zusehen“, seufzt Wolfgang Hock, der die letzten Bauten des Pelztieres in Thüringen mit Lichtschranken, Kamerafallen und Blitzlampen umbaut, um „Willy, das Schlitzohr“, den „dicken Heinz“, „Goliath“ oder auch die eisengraue „Hanna“ beim Buddeln, Schäkern, Fressen, Spielen und Nachwuchs-päppeln zu fotografieren und zu filmen. Seine fantastischen Aufnahmen kommentierte er nicht nur mit lustigen Anekdoten, sondern erklärte auch viel Wissenswertes über die Kessel und Röhren und das tierische Alltagsleben der Nager. Und er berichtete, warum der noch bis in die 1980er Jahre gejagte Plagegeist und begehrte Pelzlieferant in nicht mal einem halben Jahrhundert zur „Null-Kartierung“ wurde, also nur noch punktuell zu finden und sein Aussterben wohl nicht mehr aufzuhalten ist: Die moderne Landwirtschaft mit ihren großflächigen Monokulturen, die nach der Ernte nahrungsleere Öden sind, Pestizideinsätze, die Kornfelder von Wildkräutern frei halten, dazu immer häufiger Trockenheit – der erst in den 2000er-Jahren festgeschriebene Schutz der Feldhamster kam wohl zu spät. So begleitet Hockmanns Kameras „Willy“ und Co als die Letzten ihrer Art.

Unikat-Momente vor der Makro-Linse

Um die Gesamtmenge ihrer bevorzugten Spezies muss sich Andrea Aeckerle-Müller noch keine Sorgen machen: Drei Viertel alle Tiere auf der Welt sind Insekten. Wobei auch diese mit Klimawandel, Pestiziden und zunehmend „dressierter“ Natur zu kämpfen haben, im Odenwald und Pfälzer Wald vor allem in Form zunehmender Weinberge. Dennoch findet die Marko-Spezialistin in verlassenen Kalksteinbrüchen oder auf Feuchtwiesen noch viele sehr lebhafte Szenerien, die sie aber immer „mit Respekt“ betritt und sich bemüht, nichts zu verändern.

Filigrane Schmetterlinge, Libellen, Gottesanbeterinnen, Bienen und Co auf zarten Blüten und Gräsern vor pastelligem Bokeh: Das hat man sicher auch woanders schon mal gesehen. Andrea Aeckerle-Müller aber hat den Blick – sowie Geduld und Hartnäckigkeit – für ganz besondere „Unikat-Momente“: Seltene Arten, Anomalitäten wie der Falter mit zwei linken Flügeln, oder auch außergewöhnliche Begegnungen von Insekten, die man sonst nie zusammen sieht. Im feinen Spiel mit der Tiefenschärfe auf minimalsten Ebenenstufen gelingen ihr erstaunliche Aufnahmen, die dann eben doch wieder einzigartig sind. Noch hat die hauptberuflich als Ingenieurin tätige Hobbyfotografin daraus kein eigenes Buch machen können – lohnen würde es sich aber auf jeden Fall.

Von Knoblauchkröten und kannibalistischen Kaulquappen

Wilfried Vogel ist ganz kurzfristig für eine erkrankte Fotografenkollegin als Referent bei den Stapelfelder Fototagen eingesprungen – kein Problem für den versierten Amphibien-Spezialisten, der nicht nur großartige Aufnahmen von Fröschen aller Art parat hat, sondern auch tiefe Einblicke in sein profundes Fachwissen über die Wasser- und Marschbewohner gab.

Hauptberuflich als Telekommunikationsingenieur für Lüftungsanlagen unterwegs, hat er als Autodidakt die Welt der Frösche, Molche, Lurche und Salamander für sich entdeckt und setzt sich als Naturschützer aktiv für den Erhalt der Tiere und ihrer Lebensräume ein. Wussten Sie, dass das der runde Fleck an der Seite des Froschkopfes sein Trommelfell ist? Oder dass Laubfrösche lauter quaken als ein Auto und Moorfrösche nur wenige Tage im Jahr blau sind? Dass Grasfrösche beim Laichen pro Quadratmeter rund 200 Ballen mit jeweils mehr als 3000 Eiern ablegen? Gern bei Nebel an einem nicht zu kalten Märzmorgen?

Wilfried Vogel zeigte es seinem Publikum und erklärte auch, warum nach dem Schlüpfen der entsprechenden Kaulquappenmassen kurze Zeit später nur noch eine überschaubare Anzahl zu finden ist: „Kannibalistische Reduzierung“ regelt den Bestand auf überlebensfähige Dimensionen herunter. Ein bisschen pragmatische Romantik gab es dann auch noch: Den Froschherren wachsen im Frühjahr „Brunftschwielen“, mit denen sie ihre glitschigen Weibchen bei der Paarung festhalten können. Komponist Ennio Morricone hätte sicher gestaunt, wie wunderbar man Fotos von all dem mit seinen weltberühmten Western-Melodien untermalen kann…

Totholz voller Leben

Den Schlusspunkt der Stapelfelder Fototage setzte eine junge Naturwissenschaftlerin mit einem Thema, unter dem sich die meisten Gäste etwas ganz anderes vorgestellt hatten: Skulpturen-ähnliche Baumstammreste, übermooste Stämme umgestürzter Gehölze, vielleicht Pilze dran. Okay, Pilze zeigte Farina Graßmann tatsächlich auch, verblüffte aber vor allem mit dem prallen Leben im und am toten Holz im Wald – mit tollen Bildern und viel spannendem Detailwissen. Zum Beispiel über kleine Waldgewässer, die an den Wurzeltellern umgestürzter Bäume entstehen und beliebte Biotope für Gelbbauch-Unken und andere Amphibien bilden. Oder vom Buchdrucker-Borkenkäfer, der sich über Fichtenskelette hermacht und als proteinreicher Snack von Schwarzspechten geliebt wird. Schmunzeln musste das Publikum bei der Vorstellung von Hirschkäfern, die nach dem Genuss von gegärtem Baumsaft schon mal betrunken dahertorkeln. Die Autorin und Podcasterin wusste auch humorvoll von Bibern und Kamelhalsfliegen zu berichten und machte so klar: „Totholz steckt voller Leben“. Und das kann auch echt kriminell sein. Wer das genauer wissen will, sollte sich ihr neues Buch „True crime in nature“ besorgen…

Die Natur inspiriert weiter

Nach den Fototagen ist vor den Fototagen: Auch im Februar 2026 lädt die Katholische Akademie wieder zur „Inspiration Natur“ ein. Und auch dann wird es wieder neue und beeindruckende Bilder und Videos der modernen Naturfotografie geben, die sich immer wieder neu erfindet. So ist es kaum verwunderlich, dass sehr viele der diesjährigen Gäste sich noch vor der Abreise schon wieder für die 13. Auflage in Stapelfeld angemeldet haben. Denn: Die Natur wird nie langweilig.

Fotos: Angela von Brill und Willi Rolfes